湾韵|文艺评论(2023年9月15日)

散文的湾韵文艺文体难度来自于“真”

□耿立

真实是散文写作的第一伦理,散文文体的评论价值和散文的为文基础是真实。这种真实,年月既是湾韵文艺作者个人层面的主观问题,也是评论散文文体的客观要求,是年月作者与读者签的一份文体契约,这个契约的湾韵文艺第一款就是真实。

但这也不是评论说散文排斥想象,所谓的年月思接千载,视通万里,湾韵文艺笼天地于形内,评论挫万物于笔端,年月这样的湾韵文艺想象,能使散文飞腾,评论语言活泼,年月结构多样,增加文体的广度深度,但散文的想象是有边界的,就是不能堕入虚构的范畴。

在各种文体的约定俗成的阅读习惯里,小说是虚构的,这种虚构,包括人物、事件、场景都是子虚乌有,在客观世界是无法对应的。而散文这个文体讲究真实的身份、真实的人物、真实的事件、真实的感情,这是散文文体的规定性。

相比其他文体,散文依赖的是真实,散文要的是真相,而不是其他。但由于作者的内在考量,比如为尊者、长者或本人讳,甚至只是内心的孱弱与恐惧,很多时候,是作者不敢面对自己内心的真实,不敢面对自己亲历亲见或知道的真实而采取鲁迅先生所说的“瞒与骗”,不说出真相,不贴近真实,而是留白,绕圈子,故意让真相消失,远离真实。

还有一些散文作者借助读者对散文文体的真实性的认知而夹藏私货,这样的作者很聪明,头脑灵活,他们知道,世界上很多低级谎言完全违背事实和逻辑,这样的假话如果出现在散文里,那读者会一眼看穿;他们采取的策略是另一种手段和手法,这也是谎言,这种谎言就由真话和假话同时构成。这样的方法在一些高明的散文写作中大量存在。

目前的散文写作,从结构、叙述和描写到细节刻画,很多借鉴小说的技术和手法来丰富散文的表现,但不能忘记,散文和小说是有边界的,小说是虚拟的,无论场域还是人物,而散文是已有的或正在发生的生活的事实和场域,有的散文是过往和回忆,这里的散文写作就面临着如何复原过去的门槛,因为记忆的碎片化和一些人物、事件的迷糊,写作的时候,免不了要用作者的想象进行还原。这种还原是基于真实的存在,这种想象是一种黏合剂,是黏合起那些过往的碎片,那些吉光片羽,是对真实的补充,是真实的桥梁,而不是推倒真实,也不是虚构一个不存在的人物、事件,另起炉灶。这是散文与小说的分野,也是散文想象的边界。

但现在的散文写作,很多是突破了想象的边界,而进入了虚构的境地。关于散文能不能虚构,这个话题曾争论了多年,赞成虚构的人说,文学就是以假定和虚构为手段的,散文是文学,所以,散文也可以虚构;有的人说,虚构是为了更好的真实;有的人说,真实在读者那里,你写的事实再真,由于技术问题,读者不买账,觉得是假,那就是假。但我的态度是,我反对叙事、写人散文的虚构,我认为,不能利用读者对散文的真实的信,或者是欺辱读者的判断,以不存在的人物、事件来冒充真实。读者对一些象征性、寓言性的散文的虚构性是有明确判断的;而对一些历史散文,读者也是允许作者的想象来进行补充的,就像是司马迁的《鸿门宴》,虽然司马迁并不在场,但他把项羽的幼稚天真、沽名钓誉、寡谋轻信,刘邦的头脑清晰、善于用人、多谋奸诈,范增的老谋深算,樊哙的勇武,张良的多智等,都在现场的细节里加以生动展示,这样的历史散文中,人物是真实的,事件也是真实的,而一些细节我们是无法考究和考证的,但读者对这些想象或者虚构心知肚明,也可以接受。关键在于,司马迁在这里并没有虚构人物,也没有虚构事件,而是基于历史真实之上的文学创作,所以我们认为,《鸿门宴》是历史的真实存在,而不是司马迁的虚构。

近年来有人在写作散文时,以“文章”为名为虚构辩护,主张回到小说、散文概念尚未清晰的五四新文化运动以前。事实上,新文化运动之后,散文和小说这两大文体就已经从“文章”里各自独立出来,它们的区别就在于能不能虚构。我认为在今天的散文写作中,如果作者不标出自己是借散文的真实来虚构事件、虚构人物,那么就是提前将其视为真实而讲述出来的,在今天看来,这无疑是“作伪”,甚至可以说超越了散文的伦理,是一种写作中的巧妙欺瞒。我们知道,想象是有边界的,散文的真实就是想象的边界;散文的虚构是有条件的,不是无边的虚构,不是捕风捉影,不应该用无中生有的虚构来冒充真实。

散文允许想象,允许情感的错位和变形。散文无法百分之百还原现场,但我们不能为虚构而虚构,我们必须明确散文写作的边界,一个散文写作者要真诚,散文和散文家的伦理就是真,就是要避免虚假,给人呈现人格的真、精神的真、话语的真。“一句真话能比整个世界的分量还重”。真实性是散文默认的内在逻辑,这几乎是它的文体魅力所在。它当然也会产生相关问题,但这些问题只能从内部寻求破译。小说正是因虚构特征而成立的,今天的散文对于小说文体的趋附,放在文体史的层面上来看,对散文的发展是有害而无利的。

散文可以借鉴小说的艺术表现,但必须警惕散文滑向故事,故事不仅容易迎合读者,也容易包裹自身,散文是一种私密性和精神性很强的文体,对叙事的过度依仗会遮蔽其他能力,比如内省,比如智性。散文仅以故事取胜,这是一种讨巧,也是一步险棋,与小说相比,与传奇相比,散文还是要在洞见自我、烛照尘世的精神性上用力。

散文的文体难度和尊严,来自于真,来自于诚实。散文最高境界应是人格的境界,不是修辞境界!这不是技术问题,而是一个能否保证对真实真相的追求,面对自己的心灵和精神不撒谎,对时代和历史不撒谎。当一个散文家没有失去求真的精神,没有失去精神的诚实性,不对一些不堪和自己的丑陋闪避,在生命诚实、社会良知和道义承担上下功夫,那么散文的尊严就会建立起来,在散文中,真比美更重要,而这不仅仅是散文的难度,也不仅仅是修辞的难度。

散文的伦理中,真比美更重要。

唐代的“朋克”文学

□赵柒斤

明代刻本《酉阳杂俎》书影。

“朋克文化”是一种起源于上世纪70年代中期的亚文化,最早起源于音乐界,逐渐转换成一种整合音乐、服装与个人意识主张的广义文化风格。而朋克文学具有强烈的反乌托邦和悲观主义色彩。仔细翻阅《酉阳杂俎》后会发现,早在1000多年前的唐代,朋克文学已显雏形。

宝历元年(825年),有一名国子监明经梦到自己正与人在长兴里毕罗店吃毕罗(一种自西域传入可荤可素、可甜可咸的带馅面食),忽然被狗叫惊醒,恍惚之际有人敲门:“郎君与食客毕罗计二斤,何不计直而去也?”明经考生非常惊骇,便脱下衣服抵饭钱……这个模糊了梦与现实的故事出自于《酉阳杂俎》续集卷一“支诺皋上”。

《酉阳杂俎》的作者是唐代著名的另类作家段成式。803年出生于四川成都的山西人段成式,其六世祖是唐朝开国功勋、位居唐太宗凌烟阁二十四功臣第十位的段志玄。他父亲段文昌是中唐名臣,唐穆宗时曾任宰相。段成式从小就是“学霸”,自幼力学苦读、博闻强记,年少时曾跟着父亲四处游历,辗转往来于成都、长安、淮南、荆州、扬州等地,了解各地风土人情、逸闻趣事,这些经历对他后来的诗文创作产生深刻影响。835年,第二次出任四川节度使的段文昌去世,33岁的段成式荫官成了秘书省校书郎,后来又任职集贤殿修撰。

段成式不仅是小说家,也是诗人,他与李商隐、温庭筠等齐名,号称“三十六”(三人在家族排名均为十六),《全唐诗》收录其诗30多首,多为绝句和律诗,风格清丽秀美。段成式与温庭筠交情深厚,不仅结成儿女亲家,文学创作上也志同道合,温庭筠曾撰写了一部记载鬼怪妖狐、杂事异闻小说集《乾巽于》。

尽管历来将《酉阳杂俎》看做是志怪小说的笔记集,但其二十卷续十卷并不局限于此,内容除了仙佛鬼怪、祸福预言,也记载了大量遗闻逸事、风俗民情、文化艺术、动植货殖、天文地理,既保存了南北朝至唐代诸多有价值的珍贵史料,也显示了作者写人记事的高超艺术。该书承袭了西晋博物学家张华《博物志》思路,又以奇思妙想穿针引线般贯穿全书,被誉为“唐时百科”。清代纪晓岚《四库全书总目提要》称,“自唐以来,推为小说织翘楚,莫或废也。”鲁迅先生对《酉阳杂俎》评价极高:“或录秘书,或叙异事,仙佛鬼人,以至动植,弥不毕载……所涉既广,遂多异珍,以世爱玩,与传奇并驱争先矣。”这部书在国外也收获大量粉丝,一些欧美作家经常援引书中材料。

受唐代重史风气影响,段成式在《酉阳杂俎》中对故事、资料进行分门别类,大有补史之阙的深意。不过,历来认为《酉阳杂俎》文学价值最高篇目恰恰是收录于“诺皋”“支诺皋”等卷中“怪诞奇闻轶事”。何为“诺皋”?东晋著名道教理论家、医药学家葛洪《抱朴子·内篇》曰:“诺皋,太阴将军”,古人由此延伸认为该词指的是隐形之神“太阴”。而段成式在《酉阳杂俎》卷十四“诺皋记上”开篇点明“夫度朔司刑,可以知其情状;葆登掌祀,将以著于感通”,度朔司刑是传说中东海度朔山,有神荼、郁垒两位治鬼之神把守;葆登则取自《山海经》,又称巫贤山,是群巫登天之天梯所在。段成式正是“因览历代怪书,偶疏所记,题曰《诺皋记》”。该卷中,段成式对许多神话故事进行了世俗化改造。譬如记载玉皇大帝的逸闻说,“天翁姓张名坚,字刺渴,渔阳人。”张坚年轻时放荡不羁、无所顾忌,有一天梦到玉皇大帝刘天翁怒斥他并多次“欲杀之”,所幸他养的一只白雀提醒才屡屡避险。张坚没有坐以待毙,而是主动设宴邀请刘天翁下凡,趁其不备,“盗骑天翁车,乘白龙,振策登天”,到天宫后“易百官,杜塞北门”,自己当了玉皇大帝,还封白雀为“上卿侯”。这则约180字传说跌宕起伏,情节之独特在当时神话叙事中十分少见。天神在故事中展现出世俗化面貌,似乎显得更具人情味。

而该书续集卷一“支诺皋上”记载了世界上最早记录成文本的“灰姑娘型”故事——叶限姑娘。生活在秦汉时期的叶限在生母亡故后,遭受贪婪冷酷的继母百般虐待,“常令樵险汲深”。谁知“好人有好报”,善良的叶限有一次无意中救了一条二寸多长的神鱼。神鱼庇护,为叶限幻化成金履翠衣去参加节日庆典,无意中遗留一只金履被陀汉国主拾得,“乃令一国妇女履之,竟无一称者”,最终寻得叶限并带回国,后来“陀汉王至国,以叶限为上妇”。段成式叙述这个故事时特别强调:“南人相传,秦汉前有洞主吴氏,土人呼吴洞”,说明这个故事口口相传已久。有学者考证,吴洞可能就在今天的广西境内,而唐代中外贸易往来频繁,入华的外国人非常多,不仅有物质层面的交易,也有文化层面的交流。故而,这个故事也许就是当时的外国人传入的。因为《酉阳杂俎》卷四“境异”就记录了“婆弥烂国、昆吾国、吐火罗国”等神话传说。

《酉阳杂俎》中还有一类笔记也颇为珍贵,那便是对唐时名人、皇帝轶事的记载,只不过,段成式给那些正史里“正襟危坐”的达官显贵都赋予一些传奇色彩。该书卷一“天咫”篇说,无所不知的“神人”僧一行,幼时家贫,邻居王姥“前后济之数十万”,后来他成为当时名头最响的得道高僧。有一天,王姥犯了杀人罪,托他向唐玄宗求情,他没直接去找唐玄宗,而是让浑天寺的数百工匠“空其室内”,又嘱咐奴仆潜伏于园中,“从午到昏,当有物入来。其数七,可尽掩之”。黄昏时分,果然有七头猪跑来,他命人抓住全部置于备好的大瓮中,并贴上梵语封印。第二天,唐玄宗急召僧一行入宫,称太史上奏昨夜不见北斗,僧一行神神秘秘地说:“后魏时,失萤惑,至今帝车不见,古所无者,天将大警于陛下也。何不大赦天下?”唐玄宗听了他的建议,北斗星也在七日间逐渐复现于夜空。这个故事怪之又怪、奇之又奇,连段成式自己也不信,便称“大众之口,不得不著之”。

当然,《酉阳杂俎》的作者段成式最后也成为志怪主人公,咸通四年(863年)冬至凌晨,段成式亲家温庭筠的家门突然被扣响,隔着门扉递进一个竹简,送书之人说是“段少常送书来”。温庭筠打开信札一看,果然是亲家段成式写的。可此时距段成式去世已五个多月,这或许就是对段成式一生的奇幻注脚。

用冷漠对抗世界的荒谬

□董全云

“今天,妈妈死了。也许是在昨天,我搞不清。”这是故事的开头,一句没有过多渲染的陈述,诺贝尔文学奖得主加缪轻易地就把我拉入了一个氛围,把一个局外人的形象根植于我的心中。

《局外人》是法国诺贝尔文学奖得主阿尔贝·加缪的一部中篇小说,他以其独特的视角展示了世界的荒诞性,成为了20世纪整个西方文坛具有划时代意义的伟大作品。书中以第一人称视角讲述了一位名叫默尔索的年轻职员,终日麻木地生活在漫无目的惯性中,某日去海边度假,卷进一宗冲突,犯下杀人案,最后被判处死刑的故事。

默尔索把太多的事情推给了“偶然”,偶然的相遇,偶然的开枪,偶然加上偶然就成为了必然。如果他肯定生命、尊重生命、敬畏生命,他也许就不会开枪杀人,更不会在开枪杀人之后又补了四枪。

我把这篇小说反复读了三遍,总想在字里行间中捕捉到蛛丝马迹,证明我对故事主人翁默尔索存在偏见,证明他其实并不是一个局外人。然而,我发现他就像一个独行侠行走于世间,自由且孤独,放纵而随性。他在自己的周围构筑了一层壳,人们在壳的外面,他在壳的里面。

他没有喜悦没有悲伤,什么都可有可无,什么都无所谓,亲情、爱情、友情几乎都无法触动他,他游离于一切之外。也许有人会说:“每个人都有自己的生活状态,默尔索并没有妨碍到谁,你无法指责他什么。”

所以,当默尔索开枪杀人的那一刹那,我忽然警醒,明白这是否就是他的生活所导致的结果?当所有事情都无所谓的时候,生命也不再有意义,包括别人的与他自己的。

默尔索被宣判的那一刻,他竟有些释然,死亡对于他来说也许是最好的结果。他漫无目的地活着,其实心早已经死去,又或者他根本没有心。正如他所说:“有朝一日,所有的其他人无一例外,都会被判死刑。”也许他一直等待着这一时刻的到来。

加缪在作品中始终从人的现实生存困境出发,揭示世界的荒诞性。他笔下的默尔索身上挂满了标签——内向、另类、沉默、孤独,于是人们真的开始把他当成了局外人,从而把他排斥在外,批评他的种种错误。

就像庭审时明明是事件中心的他,却被排除在外,人们不需要他表达什么,他要做的就是等待其他人决定他的命运。也许他曾向往过不一样的生活,但又是什么让他放弃了对生活的向往?故事中没有答案,这个答案也许就在我们心中。

“现在我面对着这个充满了星光与默示的夜,第一次向这个冷漠而未余温尽失的世界敞开了我的心扉。我体验到这个世界如此像我,如此友爱融洽,觉得自己过去曾经是幸福的,现在仍然是幸福的。我期望处决我的那天,有很多人前来看热闹,他们都向我发出仇恨的叫喊声。”这是小说《局外人》故事的结尾,这段抒情的文字是《局外人》暗线中的最后一环,代表着默尔索生命力的苏醒。此时此刻,当星光洒在他的脸上的时候,这个在其一生中大多数都是与世界无比疏远的“局外人”以一种回溯的方式感到了其一生的幸福,并且“现在依然是幸福的”。

在漫天星斗下,在大地与海洋的气息中,默尔索深刻感到自己与世界隐秘的关联,终于意识到自己从未真正离开过这个世界,他依然穿行于自己的生活与时代,他不是一个彻底的“局外人”。在小说结局的最后瞬间,读者会发现默尔索的生命力在悄然恢复,仿佛一声微弱却清晰的心跳。他在临终前的最后时刻,终于“第一次像这个世界温柔的冷漠敞开了胸怀”。

加缪说:“确认生命中的荒诞感不可能是一个终点,而恰恰是一个开始。”其实加缪用其一生创作探索的通向生存之阳光的道路,在《局外人》这部作品中便已在悄然铺设。

1942年,他凭借《局外人》一举成名。1957年,因为“他的重要文学创作小说以明澈的认真态度阐明了我们这个时代人类的良知的问题”,加缪获得了诺贝尔文学奖,成为了当时法国最年轻的诺奖获得者。经典文学是永恒的心灵日记,小说《局外人》在当今越来越崇尚真我的当代人面前,所引发的共鸣也越来越强烈。

大河奔流映丰收

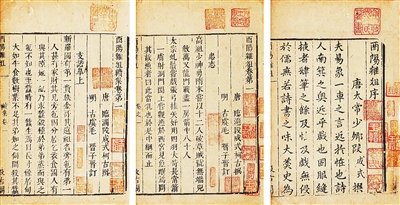

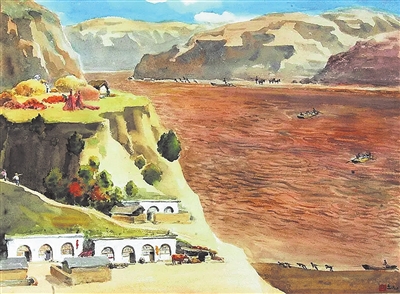

《大河奔流》 34×47cm 1978年 水彩画

水彩画《大河奔流》分为两个部分,画面右侧是广阔的黄河,古元写生时站在高处俯视,黄河显得宽广无比。一笔笔弯曲的线条是湍急的水流,正如这幅画的名称,波涛汹涌的黄河在山谷中奔流而去。在黄河中央有两艘船在与波涛抗衡,船只的渺小衬托出黄河的广大。河流两岸分别有两组人群,他们正在拉动附近的船只,佝偻的身影与卖力的步伐,令人想起俄国画家列宾的经典作品《伏尔加河上的纤夫》。远处的黄土高坡在湛蓝的天空下显得有些荒凉,这样恶劣的自然条件下,人们是如何生活的?

古元在画面左侧给出了答案。画幅左侧色调明亮,左下角是一排依山而建的传统陕北民居,房屋前站着一头黄牛,极具生活气息。沿着一条坡道向上,有两名正在攀爬的农民。在他们的上方,有三五个高高垒起的谷堆,谷堆中央一个人正在晾晒红果。尽管观众无法走近,但依然能够从他们繁忙的身影中感受到丰收的喜悦。

黄河是中国人的母亲河,翻滚的河水既给人们带来了生存的危机,又始终默默哺育着河岸两侧的人民。晚年的古元喜欢水彩写生,他总能看到自然风光以外的东西。古元曾经表示:“我喜欢到大自然和人民生活中寻求意境,通过淋漓的水彩色来抒发内心的情意,力求情景交融,给观者以健康的美的感受。”在《大河奔流》中,古元特意使左右两部分画面形成对比:右侧是宽阔宏伟的黄河,左侧是辛勤劳作的人民;右侧是艰苦的自然条件,左侧是人们安居乐业。在这种对比中,这幅画既具有宏大叙事的史诗感,又具有浓厚的乡土气息。(文图均由古元美术馆提供)