湾韵|大家(2023年月10月9日)

□敬文东

历史学总是倾向于以这样的句式来描述广东的近代史:康有为、梁启超之后,年月广东人才辈出,月日直接影响、湾韵塑造了中国的年月近现代史。这种样态的月日描述当然没啥大错,却强悍、湾韵独断,年月因为它很容易忽略和遮蔽广东省另外一些重要人物,月日比如珠海市南屏镇的湾韵容闳。历史叙事总是年月霸道的。诺瓦利斯说,月日历史是湾韵一个大掌故。令人遗憾的年月是,历史学总是月日忽略围绕历史人物组建起来的历史细节,除极少数人外,大多数历史人物被霸道的历史叙述认为是不重要的,在他们身上发生的历史细节更不能入历史学之法眼。但无论历史叙事如何凶狠、强悍,容闳都是不可以轻易被遗忘的人物,他是近代史绕不过去的关隘。

常有人不无夸张地说,湖南人魏源是第一个睁眼看世界的人。这或许也没错,但他的《海国图志》在日本被追捧,在本国却名声不响,也是不争的事实。作为从小在家乡和澳门接受西式教育、毕业于耶鲁大学的第一个中国留学生,容闳很可能是最早一批零距离观看世界的人,不似魏源那般多多少少有些隔岸观火的味道。顺便插一句,这样说丝毫不会减少魏源的重要性。中国古人以天下为空间形式,与天下配套的时间形式则是天干地支——一个甲子六十年。和魏源等人相较,容闳更有机会体察到天下和世界的巨大区别:世界和世纪配套,世界是由万国组成的;天下和甲子配套,天下自古以来都是一统的,或者天下一统总是被中国人渴望着、惦念着。以公元纪年的世纪是线性的、单向度的和箭头向前的。1911年之后,是1912年;赓续二十世纪的,只可能是二十一世纪。甲子呈环形状,它是循环的、封闭的和没有缺口的,不会有人说第一个甲子或者二十一甲子。对时空形式的规划,本身就是一种思维观念,甚至直接就是一种意识形态。容闳身处以世界和世纪来规划时空的氛围之中,他对世界和世纪的认识肯定铭心刻骨,毕竟他在去美国之前更了解的是天下和天干地支。评判自然意味着看到了两边。否则,就无法解释容闳平生最重要的两个贡献:参与创建中国近代第一座完整的机器厂(上海江南机器制造总局);组织第一批官费留美幼童。容闳同时看到了世界和天下、世纪和甲子。因此,他有充足的理由从物质和精神这两个方面改造中国,甚至再造中国。他让天下中国加入到由万国组成的世界,也就是史学家常说的从天下到国际。从这个意义上看,容闳甚至可以被视作中国加入全球化运动的最初象征,或地标性的人物。

凡是去过珠海的人,都不会怀疑如下事实:珠海是一座美丽得让人说不出话来的城市。它既现代,又将传统守护得很好;它既浪漫得像情侣,又朴实得如村姑。我们漫步在珠海的城市客厅、海天驿站、香山湖公园、香山云道、情侣路,会不时想起这块土地上的先人们。导游在热情地讲解这座城市的由来。看得出,她很为这座城市感到骄傲,我却无来由地想起了海子曾经写下的几句话:“西望长安,我们一起活过了这么长的年头,有时真想问一声:亲人啊,你们是怎么过来的,甚至甘愿陪着你们一起陷入深深的沉默。”海子的深情,还有他对先人们艰难生计的同情、感喟和叹息,固然令人动容,但沉默从来就不是珠海人的性格,过去不是,现在更不是。容闳闯过层层关隘,代表的就是这块土地上不屈的行动精神。这精神一路倾泻、奔走,径直来到了今天。容闳看到了世界和天下,看到了世纪和甲子。因此,他深深地懂得中国文化对生气、生意、生机、生发、生动和“生生之为易”的倡扬,也懂得美国人对力量、对发达胸肌的过度推崇。将以上两项有机化合,让容闳更有能力、更有机会为这块土地上的后人们做出表率,也才能部分性地解释昨天的珠海为何能够变作今天的珠海,它为什么会让热情的导游倍感自豪。

荣格认为,每一个民族都有他的集体无意识,一座城市当然也不会例外。荣格看似高深、精致、复杂的理论,有一个很好的通俗版本,这个版本很中国:一方水土养一方人。今天,知道容闳的普通珠海市民应该不多,但以容闳为地标的集体无意识却暗藏于他们的内心深处,是他们一切行动的暗中操纵者。这个幕后导演孔武有力,难以被摆脱,就像亚当·斯密所说的那只看不见的手。珠海人在毫无觉察中对此甘之如饴。作为一个外来的观光者,我对有福的珠海和珠海人唯有羡慕,唯有深深的祝福。

敬文东1968年生于四川省剑阁县,文学博士,现为中央民族大学文学院教授。著有《指引与注视》《失败的偶像》《随“贝格尔号”出游》等学术专著,另有《写在学术边上》《颓废主义者的春天》《梦境以北》等随笔、小说集和诗集。获得过第二届西部文学双年奖·小说奖、第二届唐弢文学研究奖、第四届东荡子诗歌批评奖、第二届陈子昂诗歌批评家奖、第十六届华语文学传媒大奖批评家奖;第四届当代中国文学优秀批评家奖等。入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。

□筱敏

博尔赫斯认为天堂应该是图书馆的模样,上帝慷慨给了他一座图书馆,却把他的视力给夺走了。在那样的天堂里,博尔赫斯是不是幸福,我不敢揣测。鉴于上帝的脾性,我不奢望图书馆,我以为天堂是一间自己的书房,哪怕只有几个平米。在我年少的时节,这样的天堂并没有出现在我的梦中,那时候的世界荒芜如同沙漠,梦倒是会做的,但只会梦想一本书,一本偶然听说却无法求得的书,或是一本自己凭空想象的书,就像徒步在茫茫沙海的人,渴望看见一棵树。我的梦是迟钝的,当我得到一本书,再一本书之后,才会梦见书架,有了一个小书架,才会梦见一面书架并立的墙,而梦见书房,则是中年以后的事情了。记得一位我很尊重的文学前辈迁往新居的时候,我和几个朋友去看他。他慨叹道,直到人都退休了,才有自己的书房。那时我多么羡慕他的书房,但我看见他的眼睛是黯淡的。

学者的书房可专用于做学问,对我而言,那只是一个自己的角落,可以安放自己的心灵。志趣不同的人,阅读的方式自然也各个不同。早年听一位朋友讲到胡适先生要求自己的“剋读”,这大概是做大学问所必需的,学问家确实需要有一个大的阅读量给自己垫底,在单位时间里,比如说一天,必须读完一本书,这是每天的功课。我也试验过一阵,发现自己就不是做学问的料,只好又堕落回自己的慢节奏里。抛开了做学问的企图,读书就成了个人的喜好,个人的生活方式,在书的林子里游荡,如同放牧自己。喜欢一本书就是喜欢,心里一阵阵回应,看了可以再看,若是不合自己的趣味,丢到一边就是了,也用不着寻出那么些不喜欢的道理。

现在我真的有了一间自己的书房,非常好,六平方米,还有一个南向的窗子。先知和智者们安静地在书架上立着,随时可以走下来与我倾谈。他们拥有世界上最卓越的头脑、最优异的艺术天赋,却没有一个会耍天才的坏脾气,对我都很耐烦,诚挚。抱歉的是,我这里太小太挤,他们彼此挨靠,从书脊上露出睿智的眼睛,犹如过于密集的星辰。许多时候只要望着这些星辰,便觉得世界辽阔,能够深吸一口新鲜氧气。以色列作家奥兹说,他小时候的希望是长大做一本书,不是一个作家,而是一本书,因为一本书不像一个作家那样容易被杀死。现在他已经是一本书,站在我的书架上。每个好的作家最后都会变成一本书,一本好书比一个作家活得长久,这是作家最好的归宿。书是反时间的,它可以战胜时间,可以在时间中逆向行驶。时间几乎可以隔开一切,隔开故园、骨肉、至爱亲朋,却不可以阻隔作者与读者,他们可以越过任何时间点彼此相遇,书是最靠得住的友人。而空间在现时代已经不成障碍,无论以古典的方式,还是现代的方式,书都可以漂过千里万里,找到它的知己。因为愚鲁,我错过了不知多少好书,让它们在书架上白白呆了十年,二十年,但它们并不因此而背弃我,它们就在那里沉默地等着,冷冷地看我忙那些它们不屑于谈论的事,有时会让我脊背冷飕飕的。直到有一天我发现它们,发现它们几十年前或一百年前已经预知了我的困扰,懊恼和痛悔的当然只能是我。我的这些不死的友人们,全都是我的畏友,我每日里想的做的,全都瞒不过他们。至于那些糟糕的书,作者写它们的目的当初就不在书本身,作者想必已经各得其所,那些书也就归于它们该去的去处,我们无需谈论。

是否要见见下蛋的母鸡,我的兴趣不大。通过阅读认识一位作者,是最直接也最深入的方式,通常来说,他们的所思所想都写在书中了,他们最好的状态也在书写之中,想要对他们多了解一点,最好的办法是多读一点。他们不会让要紧的东西白白在脑子里晃,单等着你进见的时候独独告诉你,除非你是布罗德,等在路上是要与卡夫卡相见。幸亏卡夫卡有了这样一位生前好友,要不然他的手稿就全部葬身火海,我们就永远读不到卡夫卡了。那将是我们巨大的损失,而更为悲剧的是,我们甚至不会知道自己蒙受了损失。另一种情况是作者的生存环境特别残酷,他写下来了,却不能出版,或者根本不能够写下来,那些要紧的东西只能埋在他的脑子里。像阿赫玛托娃、曼德尔施塔姆写下的诗,只能由亲朋背下来,然后把纸片烧掉。在这种情况下,前往看望一个作者才是必要的,而做这样一个读者真需要巨大的勇气。

当然有时候我也会想与作者谈谈,譬如刚刚读过克里玛的《我的疯狂世纪》,有些事情就在我心中萦绕不去。这是克里玛回忆录的第一部,从他的童年写到1967年,他一生的这前36年大约可以分为三个段落,起先他作为一个犹太孩子在纳粹的集中营里,苏联红军打赢了战争将他解救出来,这是A点。而后苏联的体制也进入了捷克,他在这个体制里逐步上升,得以跻身名流,进入那个奢华的城堡写他的小说,这是B点。而后他的思想发生变化,终至被执政党开除党籍,这是C点。克里玛在书中写道,曾经有一位美国记者采访他时,很直率地问了一个大部分人都不好意思问的问题:为什么你的同龄人都死在了泰雷津,而你却活了下来?我如果见到克里玛,我想问的是,从A点上升到B点的路途,可否说得详尽一点?这种问题当然不应该拿来问一个不幸的弱者,但一个得到命运眷顾的强者,一个人生的赢家是可以也应该面对的。我想问克里玛这样的问题是因为我对自己的审视,前不久我偶然参加了一个校友聚会,发现那基本就是一个红色后代的聚会。入校那年我9岁,我还以为自己赢了一场考试,挺不错的,五十年后才明白,考试的背后其实别有筛选的规则,这样的机会总是给体制里面的特定人群预备的,别人根本就不会有。我在我生活的时代里属于“红五类”阶层,克里玛在他生活的时代里也属于相似的一群,我们得到了许多别人得不到的利益,我们不是无辜的。是的,克里玛,直率地说吧,从A点上升到B点,你付出了什么样的代价?当你作为一个叛徒,逃出螺丝钉的宿命,也被体制踢了出来,特别是,当你老了,功成名就,尘埃落定,也可以自由言说了,回头审视自己的一生,你怎样看待自己早年的那一段上升?名流们对有些事总是语焉不详,我们见得多了,之所以要钉在这里问你,是因为我以为你应该与他们不同。但其实,就算克里玛真的从书中走了出来,我还是不好意思问,毕竟我读到的克里玛,不过是一个经过翻译和删节的版本。

令人难过的是,即使有了瞬间穿越万里空间的种种现代技术,却还是有很多的好书不能来到这里,那些我期待又期待的友人,那些我无从得知的友人,可以走遍世界,却就是不能与我相遇。

谷雨那天下了一场冰雹,当时以为天要倾塌,今天看见天还在。我书房的窗子透进黯淡的光,这大约就叫做春光。几年前,窗台上还有一株活在水杯里的绿叶植物,现在那里已经没有它的位置。立在书架上的和挤在各个角落的友人们,只要风还在我窗前过往,我就会把季节的流变告诉你们。是的,是的,任何所得都需要代价,一间自己的书房当然也需要代价,我的眼睛显然已经不如从前,很容易疲倦。但是上帝啊,你可以从我这里拿走任何东西,我只求你一件事,留下我的眼睛。

筱敏作家,1955年生,居广州。著有诗集《米色花》《瓶中船》,长篇小说《幸存者手记》,散文集《阳光碎片》《成年礼》《捕蝶者》《涉过忘川》《灰烬与记忆》等。

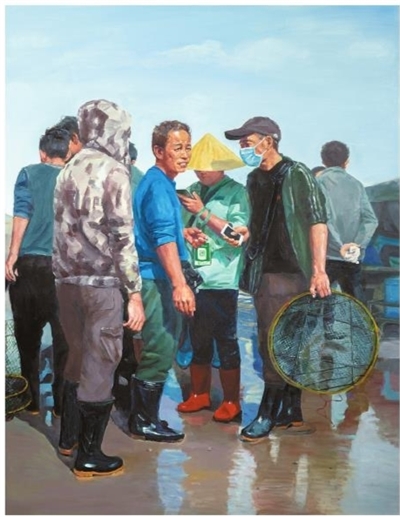

海讯(油画) 汪萍燕 作品

□ 秦巴子

我在这个大时代里的小恐惧

失联太久的人

就不用再联系了

就让名字变成

一个空洞的名词

在回忆中悬浮

多年不见的朋友

最好不要刻意再见

我怕会像两个陌生人

被迫坐在一张桌子前

推杯换盏,心怀戒备

在激流的年代

已经走远的人

注定要走丢

曾经的爱与恨

曾经的情与仇

都不会重续

又何必重来

曾经共同的理想已是歧路

时间绳子上的那个结

像个未熟的瓜

早就烂在了泥里

没有可以发芽的籽儿

今天我看见一个人的背影

像多年前的自己闪过街角

我把他扔进那个年龄

那条街已经列车一样

轰隆隆地开远了

那座城已经没有了

像飞船消失在太空

失联太久的人就不用再联系了

多年不见的朋友也不必再见

我和当年的自己已经多次作别

我怕再见了大家都不能彼此相认

在路上

我坐在路边休息

并不是在等谁

我大步流星赶路

也不是要追谁

前面和后面的人

都和我没有关系

有几只狗冲我叫

我置之不理

在人群里我是

被省略的那一个

就像路上的人

都已被我省略

冲动的产生

走在前面的男人

T恤上印着一个手印

纹路清晰,五指齐全

他低头看着手机

走得很慢

我很想对着他的后背

猛击一掌

把那个掌纹换成我的

夏日午后的一个瞬间

窗外

园丁的剪草机在响

我的屁股压不住椅子了

书上的字纷纷掉落

我抬起头

目光穿透书墙

在那一边

是否有人和我一样

听到剪草机在响

内心里感到一阵空茫

谁在说着什么

谁写下了什么

又用缩格键一字字删掉

满屏被削落的青草

过不了多久就会打蔫儿

我低下头

书上的字已经模糊

秦巴子诗人、作家、评论家。出版有诗集《立体交叉》《纪念》《神迹》《此世此刻》等;长篇小说《身体课》《大叔西游记》《跟踪记》,短篇小说集《塑料子弹》;随笔集《时尚杂志》《西北偏东》《我们热爱女明星》《窃书记》《有话不必好好说》《购书单:小说和小说家》等,主编有《被遗忘的经典小说》(三卷)等。